学校ブログ

5年生の野外活動教室

10月11日(金)、5年生が県立足柄ふれあいの村での野外活動教室に参加しました。

当日は、秋晴れの爽やかな空気に包まれて1日が始まりました。ふれあいの村に到着後、すぐに昼食のカレー作

りに取りかかりました。まず最初の仕事は火起こしです。どのように薪をくべたらよいのか、どのように火をつけ

たらよいのか、どのように空気を送ったらよいのか、試行錯誤の連続でした。

次はカレー作り。にんじんやじゃがいも、たまねぎの切り方、炒める際の油の量、煮込む際の水の量などに気を

配りながら、どのグループも協力しててきぱきと作業を進めていました。

そして、いよいよカレーライスができ上がり、食べるときがきました。一口めを口に運んだときのうれしそうな

表情。その表情から「自分たちが苦労して作ったカレーライスは格別だ。」そんな思いが伝わってきました。おか

わりする子も多く、「おいしい!」という声があちらこちらから聞こえました。

食後はゆっくり…、とはいかず、待っていたのは用具やかまどなどの片づけです。「借りたときよりもきれいに」

そのような気持ちで用具を洗ったり、かまどのまわりをはいたり、炭を片づけたり。やらなければいけないことが

盛りだくさんです。中でも苦労したのが鍋洗い。外側はすすで真っ黒になり、内側はカレーがこびりついていたた

め、金だわしで何度も何度もこすりました。ここでも、協力して作業を進める5年生の姿を見ることができました。

午後のプログラムは5年生全体でのレクリエーション。レク係の進行による「30秒ゲーム」「とーんだ、とんだ

ゲーム」、そして5年生が一つになって「WAになっておどろう」の曲に合わせておどり、お互いの絆を深めまし

た。

最後のプログラムは退村式。足柄ふれあいの村の方から、「今日、ここで学んだ大切なことをこれからの学校生

活の中でぜひ生かしてください。」とのお話がありました。

この日を迎えるに当たり、クラスやグループ、係で様々な準備をしたこと、また、当日、グループで苦労しなが

らも協力してカレーを作ったこと、次に使う人のことを考えて隅々まで掃除をしたこと、そして、5年生全体のレ

クで一つになったこと、これらの経験は、後半を迎えた5年生の学校生活の中で必ずや生きてくると思います。

|

|||

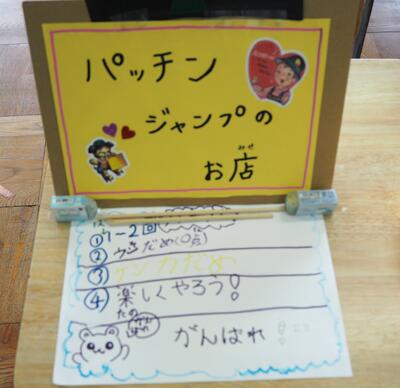

おもちゃランドへようこそ

10月4日(金)、2年生が1年生を招待しての「おもちゃランド」が開かれました。これは、2年生の生活の

学習「うごくうごくわたしのおもちゃ」の中で行われたものです。

まず、2年生の子どもたちは、ゴムや風、空気、おもりなど、物や自然の力を利用したおもちゃを考えました。

作ったおもちゃは、パッチンジャンプやぴょんコップ(ゴムの力でとび上がる)、コロコロコロン(おもりが回

転して前に進む)、ヨットカー(風の力で前に進む)、とことこぐるま(ゴムの力でおもりが回り前に進む)、

わりばしでっぽうなどです。その後、どうしたらもっと勢いよくとび上がるか、どうしたらもっとスムーズに動

くか、どうしたらもっと速く動くかなど、工夫を加えながらおもちゃを完成させました。

そして、自分たちが一生懸命に作ったおもちゃで遊んでもらおう、喜んでもらおうと、1年生のみんなを招待

しました。それが「おもちゃランド」です。

2年生の子どもたちは、おもちゃの動かし方や遊び方、ルールなどをわかりやすく、ていねいに、そして楽し

そうに1年生に教えていました。

1年生は、少し緊張しながらも、2年生から教えられることがうれしいらしく、にこにこした表情で聞いてい

ました。もちろん、おもちゃで遊んでいるときは、みんな満面の笑みでした。

何ともほほえましい、すてきな交流の様子がたくさん見られた「おもちゃランド」でした。

|

||

「にの小チャンピオン」始まる

今年も二宮小学校伝統の「にの小チャンピオン」の季節がやってきました。この「にの小チャンピオン」は、低学

年の部、中学年の部、高学年の部の3部に分かれて9月から10月にかけて行われる、クラス対抗のドッジボール大会

です。当日までの準備、大会についての説明、そして当日の進行、審判、記録等はすべて5・6年の体育委員会の子

どもたちが担います。

この大会が近づくと、休み時間にクラスで練習する風景が見られ、みんなで運動をするきっかけになっています。

ゲームなので勝ち負けの結果は出ますが、それ以上に、運動に親しむきっかけの場、そしてクラスがまとまって一

つのこと取り組む場、他のクラスや他の学年とのふれあい、交流の場となっていることに価値があると考えていま

す。

|

二宮町防災安全課と女性防災隊の方から教えていただきました

4年生は、社会科で「自然災害にそなえるまちづくり」について学習しています。日本では、地震、津波、風水

害、火山、大雪などの自然災害に見舞われることが数多くあります。ここでは、家や学校はどのように自然災害に

備えているか、市や町は自然災害から住民を守るためにどのようなまちづくりをしているか、自治会はどのような

役割を果たしているのかなどについて学びます。

本日は、二宮町役場防災安全課の方と女性防災隊の方に来ていただき、自然災害に対して私たちはどのようなこ

とを知っておけばよいか、どのような備えをしておくことが必要か、などについてお話しいただきました。

お話しいただいた主な内容は以下の3点です。

・「ハザードマップ」で危険なところを日頃から確認しておく

・「マイ・タイムライン(行動計画)」を使い、家族の防災計画を考えておく

・天気予報や防災メールなどで正確な情報を得る

ここでの大切な学びが、自分自身や家族、地域を自然災害から守ることにつながると考えます。

|

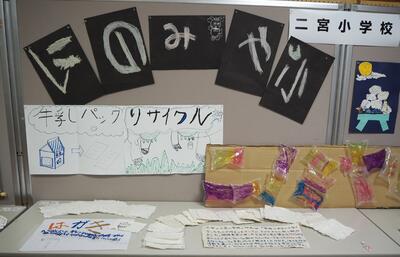

ふれあい福祉のつどい

9月28日(土)、ラディアンで「ふれあい福祉のつどい」が行われ、二宮小学校たあくなか級の子どもたちの作

品が展示されました。

出展した作品は、「はがき」「かかし」「チョーク」の3点。今回のテーマは「学校にあるいらなくなったもの

を使って作品をつくろう」です。

まず最初のはがきは、牛乳パックをリサイクルして作りました。パックの外側(文字や絵が印刷されている部分)

をていねいにはがすこと、パックを細かく砕いてすくこと、形をはがきの大きさに整えること、この3点が苦労し

たところです。

2つめのかかしですが、1学期の調理実習で使った玉ねぎの皮で染めたシャツ、ゴムが伸びてしまいはけなくな

ったズボン、穴が開いてしまったソックス、使えなくなったほうきの柄などを使って作りました。

3つめのチョーク。これは、小さくなってしまったチョークを粉々にし、それに水を加え固めたものです。チョ

ークの形に整えることがいちばん難しかったところです。

かかしは学校で栽培している稲を守り、チョークは実際にたあくなか級の教室で使われています。さて、はがき

はどのように使おうかな。

|

にのみや学園プロジェクト「小中学生交流会」

9月25日(水)、「にのみや学園小中学生交流会」が行われ、本校の6年生が二宮中学校を訪問しました。最初

に、1年から3年までの全学年、全学級の授業を参観した後、生徒会本部役員が作成した学校案内の動画を視聴し

中学校への理解を深めました。その後、部活動に熱心に取り組む中学生の様子を見学しました。

この交流会は、昨年度開校した施設分離型小中一貫教育校「にのみや学園」のプロジェクトの一つで、年3回

(9月、10月、2月)予定されています。「高学年の児童が進学予定先の中学校に行き、授業参観や部活動体験

(見学)を行うことで、中学校へ滑らかな進学を図ること」をねらいとしています。

まず、授業参観では、各教科の授業の様子や、汐鳴祭「文化の部」に向けて、学級ごとに協力してステンドグラ

スを作っている様子を見学しました。

次に行われた学校案内では、校舎内の様子や中学校生活についての説明を生徒会本部役員から受けました。6年

生からの質問が相次ぎ、中学校への関心の高さがうかがえました。

そして、最後に行われた部活動見学では、真剣に練習に取り組む姿、作品制作に黙々と取り組む姿、部員が一つ

になって楽器を奏でる姿を、6年生はあこがれのまなざしで見つめていました。

「全学年、楽しそうに授業に参加していたから緊張しないで来年入学できそう」「文化祭の準備では、みんなで

協力して楽しそうに行っているところがいいなと思った」「部活動は、厳しそうなイメージがあったけれど、みん

な楽しそうにやっていて大丈夫そうだったから安心した」「先輩後輩関係なく、楽しそうに活動をしていて、早く

部活動をしてみたいと思った」などの感想が聞かれました。

当日の6年生の様子から、半年後に中学生となった自分の姿をイメージしながら交流会に参加していることが伝

わってきました。

|

今年3回目の「にのプロ」

9月20日(金)の昼休みから掃除の時間にかけて、今年3回目の「にのプロ」が開かれました。3回目とあって、

顔見知りとなった班の仲間(1年生から6年生までの13人ほど)と、和気あいあいと楽しそうにゲームやクイズに

参加する子どもたちの様子や、ルールを一生懸命に説明したり、仲間に励ましの声をかけたりする6年生の姿を見

ることができました。

また、この日の子どもたちの生の声、「みんなと一緒に遊べるから楽しい」「いろんな人と仲良くできるからう

れしい」「知らなかった人と話せるから楽しい」から、活動のめあての一つである「いろいろな遊びを通して交流

を深め、学年を越えた仲間意識を育てる」が達成されつつあるとわかりました。

さらに、5年生からの「6年生が班をリードして盛り上がっている」「自分たちが6年生になった時にできるか

な」というリーダーを意識する声や、6年生からの「みんなを楽しませたい」「明るい雰囲気にしてみんなを笑顔

にしたい」「みんなをうまくまとめたい」という声から、もう一つのめあてである「仲間にアドバイスをしたり、

仲間を励ましたりすることによってリーダー性を養う」に近づきつつあると感じました。

次回の「にのプロ」は、11月15日(金)に予定されています。この日は、その1週間後に行われる「にのっこウォ

ークラリー」について、班のみんなと話し合って計画を立てていきます。

|

心強い味方登場

本校の田んぼに心強い味方が登場しました。すずめなどから稲穂を守るかかしです。この稲は、たあくなか級の子

どもたちが一生懸命に育てているものです。

このかかしですが、いらなくなったものを持ち寄り、子どもたちが協力して作りました。

まず、かかしの着ているシャツは、1学期に調理実習で使った玉ねぎの皮を使って染めたものです。ズボンはゴム

が伸びてしまいはけなくなったもの、ソックスは穴が開いてしまったもの、心棒は使えなくなったほうきの柄です。

田んぼの見守りを終えた後は、9月28日(土)にラディアンで行われる「ふれあい福祉のつどい」に出品されます。

ぜひ、ご覧ください。

|

夏から秋へ

9月も半ばを過ぎたものの、まだまだ暑い日が続いています。しかし、どこからともなく聞こえる虫の声や時おり

吹く朝晩の風の心地よさに、秋の訪れを感じています。また、校舎の中のきれいな装飾や植物からも秋の訪れを感じ

ることができます。本校の職員がみなさんに喜んでいただこうと玄関に飾ったり、ボランティアグループ「花の和」

さんが子どもたちの心に届くようにとすてきなお花を生けてくださったりしています。

これから秋が深まっていきます。秋を十分に感じる心のゆとりを持ちたいものです。

|

|

| 中秋の名月 |

お米博士になろう!

5年生が総合的な学習で取り組んだお米づくり。9月も半ばとなり、収穫の時期を迎えました。子どもたちは、夏

の暑さを乗り越えてりっぱに実をつけた稲穂を大切に刈り取りました。

自分たちの手による米づくりを通して、その栽培のしかたや苦労、米農家が抱えている問題等について深く考える

ことができました。特に、今年は全国的に米不足となり、店頭からお米が消えることもあったので、5年生のお米に

対する関心も高かったようです。

この後、収穫したお米を脱穀、精米します。そして、どのように調理して食するのかをみんなで考えていく予定で

す。

|